『筋肉・椎間板・骨?』腰痛って身体のどこが痛んでいるのか|腰痛6つの発信源について|【10.6 Pre-seminar①】

『腰が痛い』って患者さんに言われた時、「どこがやられているんだろう…。椎間関節?腰背筋膜?…いやいや脊柱起立筋?」なんて迷うことありませんか?

障害部位をある程度特定できないと、治療が‶何となく漫然と揉む”的なピリッとしないものになってしまいがち。

でも、まず基礎知識として、解剖学的に腰が痛む部位を先に知っていれば、患者さんの身体に何が起きているのかを知る大きなヒントとなり、治療結果がグッと上がるはずです。

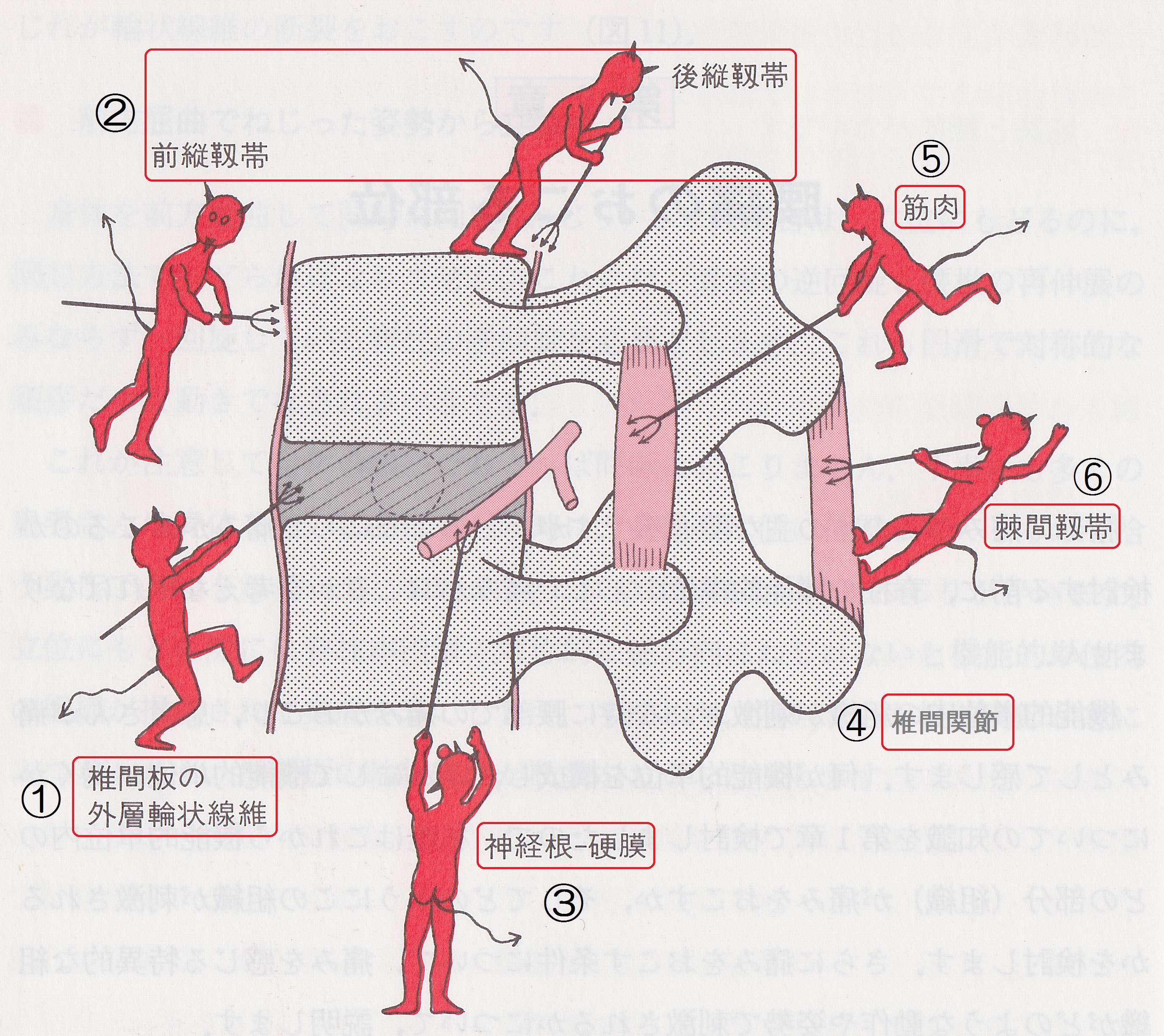

腰痛の発信源を大別すると以下の6つに分かれます。

①椎間板の外層輪状線維(線維輪)

腰痛の主たる原因として考えられている椎間板ですが、椎間板そのものは、あまり痛みに関与していません。というのも椎間板や髄核そのものには痛みを感受する神経がないからです。

しかし椎間板を含む輪状線維(線維輪)の外層は神経支配を受けています。

これらの外層の線維が断裂をおこし、引き伸ばされるか損傷を受けると痛みが起こります。

急性期の線維輪の痛み(以下、線維輪痛)は、じっとしていても痛む安静時痛なので、まずは患部の安静処置が必要です。

そして通常、何の治療もせずとも、1.5ヶ月経過すると基本的には治癒するはずです。

しかし、問題となるのが1.5ヶ月を過ぎても痛みが残るケース。

難治例となった慢性線維輪痛は、我々が徒手的に介入しないとずっと取れない痛みとして残存してしまいます。

その発生機序は、まず急性期に線維輪が炎症を起こし、その後、炎症が治まるとともに線維輪が硬くなって発症する『硬さ由来の痛み』です。

その特徴は朝の痛みです。

寝ている間に重力から解放された椎間板は厚みを増し、硬くなった線維輪が引き伸ばされます。

この引き伸ばされた線維輪の痛みが慢性線維輪痛の原因です(慢性膝関節痛に似ていますよね)。

『硬さ由来の痛み』ですので、治療で線維輪の柔軟性を上げるアプローチを行うと、症状は劇的に改善します(12月のセミナーⅢで詳しく講義します)。

②前・後縦靭帯

脊柱の前面を走っている前縦靭帯には神経が多く通っており、損傷や刺激によって痛みを発します。

前縦靭帯は良く椎間板の痛みの発生場所と考えられています。

また、脊柱の後面を走っている後縦靭帯には、もっと多くの神経が通っていて、前縦靭帯よりも痛みの感受性が高く、少しの損傷・圧迫・伸長・断裂があっても極度の痛みを起こします。

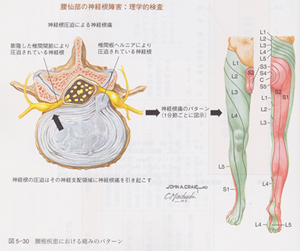

③神経根―硬膜

神経根は椎間孔を通って脊柱管から出てくるところで硬膜鞘に包まれます。

この硬膜鞘は神経に富み、痛みの感受性があります。

硬膜鞘が刺激されたり、炎症や損傷を受けると痛みを発します。

また神経根に炎症、圧迫が生じると下肢への根性疼痛が出現します。

図で比較すると根性痛とトリガーポイントからの関連痛部位は酷似していますが、臨床的な見分けは簡単です。

根性痛はデルマトームに沿っており、痛む部位と痛まない部位の境界線がはっきりしているという特徴があります。

また根性痛なら反射が減弱しているし、SLRでも痛みの再現が可能です。

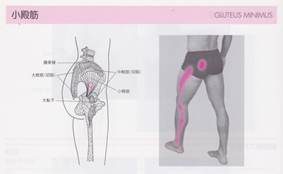

一方トリガーポイント(以下TP)由来の関連痛や梨状筋症候群などの筋による絞扼神経痛は、境界がはっきりしません。

またTP由来の関連痛や絞扼神経痛は、筋肉に負担がかかると出現する傾向にあります。

例えば殿筋群なら、しばらく歩いていると痛む、通勤でじっと立っている(座っている)と痛むなどです。

さらに根性痛は膝から下に出現する傾向にある一方で、TP由来&絞扼神経痛は膝から上に出現する傾向があります。

そしてご存知のように、根性痛は腰椎に負担(動き)がかかる際や、咳、クシャミなどで椎間板内圧が上がる際に痛みが出現(cough sign )したりします。

このような特徴の差を押さえておけば、根性痛かTP関連痛かで迷うことは、グンと減るでしょう。

④椎間関節

椎間関節は身体の他の関節(膝・股関節など)と基本的に同じで、軟骨・関節包・関節液、靱帯などを持ちます。

当然、刺激や損傷で関節内に炎症を起こし、腫れ、水が溜まります。

水が溜まると椎間関節自体の痛みに加え、関節包の腫れによる殿部周囲への関連痛を引き起こします。

そして、そんな状態が長期化すると、椎間関節は変形して慢性痛へと移行するんです。

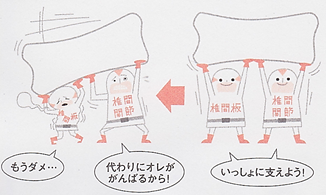

でも椎間関節の変形は、単独で起こることはまずありえません。

必ず椎間板の劣化が先に生じているんです。

というのは機能的単位(上下二つの椎体とその間を挟む椎間板で構成される単位)内において体重を支えるのは椎間板が主で、椎間関節は補助的役割だからです。

ですからまず椎間板が劣化し、へたると、代わりに椎間関節が頑張らなければならなくなります。

つまり椎間関節への負担を減らすには、椎間板の状態を回復させ、体重支持機能を復活させる必要があるんです。

⑤脊柱起立筋群

脊柱起立筋群は機能的単位内の疼痛発生部位として主軸となります。

⑥棘間靱帯

棘間靱帯は多くの神経支配を受けており、伸長・損傷により痛みを発します。

■まとめ

機能的単位何のどの組織に問題が生じているのか、問診・検査・触察により割り出せて、障害組織に合わせた治療アプローチが選択できるかが勝負のカギです。

- 投稿者: gairai_itohiya

- 腰痛